注文住宅の打ち合わせでは、設計士職の方と間取りの詳細について打ち合わせることがあります。土地の勾配調整、ドアや通路の寸法、窓・サッシ・窓枠の種類、造作の有無、電気配線といった項目は設計士と決めます。設計士さんが具体的なプラン提案をしてくれるか否か、および打ち合わせの所要時間・回数はハウスメーカーによって大きく異なりますので、事前に自分のやりたいことを明確にして参加しましょう。

注文住宅における設計打ち合わせ

間取りが確定したところで、ハウスメーカーの初回アポイントからずっと打ち合わせを重ねてきた営業担当さんとは一旦 やり取りをお休みし、設計士さんとの設計詳細の打ち合わせを行いました!

設計士さんはハウスメーカー直属の社員である場合もあれば、他の会社・デザイン事務所等に外部委託する場合もあるようです。

建築士さんや設計士さんが代表を務める事務所ならば、最初の間取り設計から建具の詳細に至るまで、全て同じ方が担当するでしょう。

ただしこれは必ずしも「大手ハウスメーカーだから設計士も直属!」という訳ではなく、本当に会社によります。

gaosanchi の設計打ち合わせは何時間…?

設計士さんと話し合って決めることは、後でご紹介する通り沢山あるためとても時間がかかります。

ですが、gaosanchi の設計打ち合わせは1回のみ、しかも たったの5時間で終わりました(笑)

多分短いと思います。

これはハウスメーカー内で打ち合わせ回数があらかじめ定められていたものです。

コスパを追求するうえで工数計算はとても大事ですからね。

でも1回は短すぎた。

ハウスメーカーによってはもっと時間をかけて行うところもありますし、実際、もっと長いのではと思います(笑)

gaosanchi 個人的には…

回数制限があってパパっと決めていく方が、その分着工も早くて自分には合っているなと思いました。

実際の打ち合わせでは、下記のような流れで間取りの詳細を決めて行きましたよ。

間取りの詳細確認

営業担当さんと決めてきた間取りが構造的に問題ないかチェック&アドバイスをいただきました。

ルール的に変えなければいけないところを優先して指摘してもらい、解決していきます。

- ここの扉の有効寸法が極端に狭い

- ガレージ入口の耐力壁が足りない

- 窓の高さが揃っていない・異様に大きい

…などなど。出るわ出るわ。

営業担当さんとの打ち合わせだけでは見落としてしまうところを冷静に分析してもらえました。

さて、ようやくこれで間取りが確定です。

土地の勾配・外回り設備

家の中の詳細をひとつひとつ決める前に外回りのことを確認します。

「土地のどこに建物を配置するか」「建物の端から境界線までどのくらいか」などを確かめます。

室外機・エコキュート・倉庫などの置き場も考慮しつつ、建物の裏を通り抜けできるかとか、お隣の建物の距離なども大切な確認事項です。

土地の中で高低差のある場合があります。

一見すると平坦にみえている土地でも、奥へ進むにつれて高くなっていたり。

あとは、前を通る道路が坂道とかで相対的に高低差が発生したり。

これらは測量で細かくデータ化し、一次外構工事で適切な更地にしてもらうことで解決します。

それに加えて、建物1階のフロアの高さは、道路よりも高く、境界線から玄関まで緩やかに傾斜がかかっているのが一般的です。これが「勾配」。

道路から敷地内まであまりに急勾配だと、車高の低い車が駐車するとき擦ってしまう可能性があります。

勾配の話は、正直ちょっとややこしかったです(笑)

雨樋の流れる方向とか、室外機・外部電源の位置、…など。

エアコンの設置は、壁に穴をあけるため図面に位置を記載しておく必要があり、早々に決定しました。

サッシ・窓ガラス・シャッター

注文住宅商品の窓関連はあらかじめ予算がついていますが、見積書上に具体的金額の表記はありません。

それを超えれば追加費用発生、しかし予算を下回る場合、多くの場合で減額にはなりません。

gaosanchi の場合、けっきょく最後まで窓類の予算がいくらだったのかは分かりませんでしたが、設計士さんが「まだ余裕あります」と教えてくれて、それを聞きながら微調整していました。

予算をしっかり使い切るのが損しないポイント。

無駄な窓を付けるのは断熱性・耐震性から見てもよくないけどね。

窓については開け方はどうするか、すりガラスか透明ガラスか、サイズについても決めました。

開け方というのは、「引き違い窓」「すべり出し窓」「上げ下げ窓」などの中から開け方を選ぶことです。

開けることのできない「FIX窓」というものもあります。

うまく組み合わせることで、空間づくりにも大きく影響します(*^▽^*)

gaosanchi のハウスメーカーでは、標準仕様でYKKap「エピソードⅡ NEO」から選べました。

YKKapには「ジョイント窓」といって複数の種類の開け方の窓を組み合わせた商品もあります!

ダイニングのそばに「縦すべり出し × Fix窓」の組み合わせのジョイント窓を設置予定です。

網戸は全ての窓についてましたが、雨戸はついていませんでした。

そのため、掃き出し窓だけ手動シャッターをつけました。

網戸や雨戸は当たり前に商品に付属しているような印象だけど、ここはハウスメーカーの「標準仕様」によって異なるため、確かめる必要がありますね!!

2階の洋室は雨戸なし。打ち合わせの時は問題ないと思ったけど、大丈夫かなぁ…(;^ω^)

建具の種類・寸法

標準仕様でついてくる建具の種類を決定しました。

具体的には、ドアの開け方や開ける方向、サイズについてです。

開き戸の場合、ドアストッパーを床埋め込みタイプにするか、扉上部につけるかなども細かく決めました。

ここでひとつ、gaosanchi のリビングドアの話。

gaonsachi の間取りでは真横に一直線LDKが広がっていて、リビングドアのすぐ近くに壁がないんです。

そこで設計士さんに言われたのが…

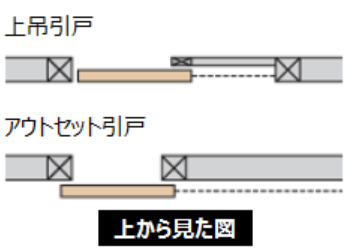

「開戸にすると、床の何もない面にドアストッパーがついて悪目立ちする。引き戸がオススメ」

との提案。ものすごく納得して、引き戸に変更しました。

ただ引き戸にしたはいいものの、さらに「片引き戸」「アウトセット引き戸」さらにレールを下に埋めるか「上吊り戸」するか、まだまだ決めることだらけ(; ・`д・´)

例えば上画像の「上吊引戸」は扉一枚分の壁を薄くする必要があり、それは壁一面あたりの耐力性に関わります。

掃き出し窓や引き戸など大きな建具が連続していると壁の面積が少なく、見直す必要があります。

造作の提案(ニッチなど)

造作の依頼または提案があるとき、ここで相談します。

造作でよく造られるのは、本棚やカウンター、シューズクローク、ニッチ、ヌックなどがあります。

gaosanchi は洗面所とキッチン周辺にニッチをつける予定で、想定する用途をもとに寸法を相談しました。

ニッチは、その深さ次第では「ふかし壁」といって壁に厚みをもたせる施工が必要となります。

ニッチに限らず造作を検討する場合、下地補強が必要となる場合や、間取り自体が大きく変更となる場合や、そもそもニッチを取り付けられない可能性もあるため、早めの段階で相談しましょう。

ニッチ大得意な設計士さんなら別ですが、どんな設計士さんが担当されるか分からない(と思う)ので、

「スイッチと給湯器リモコンを収めたい」とか「棚板を入れたい」とか、

具体的な用途の説明と、理想に近い写真をたくさん集めておくことをオススメします!

設計士さんがそれを見れば、寸法をイメージしやすいと思います。

既に収納したいものが決まっているときは、わかる範囲でだいたいの寸法を決めておくとよいでしょう。

電気関係

間取り図から電気配線図にチェンジ。照明・スイッチ・コンセントの位置を決めます。

ここでは照明のデザインなどは決めず、間取り図や建築ルールに関わる「配置」を決めるのみでした。

gaosanchi はテレビとテレビボードを壁付けする予定のため、コンセントや配管の位置を通常より高めにしました。

そういった指定も設計士さんにお願いしましたよ!

続きはインテリアコーディネートで

設計士打ち合わせは建具造作や電気設備の配置のみを決めたわけですが、色や素材、形状などのデザインに関わることは「インテリアコーディネート」という打ち合わせで決定します。

gaosanchi の場合、設計士打ち合わせは あまり施主側からあれこれ要望を出す感じではなかったかな~。

ただし、アレコレ意見を言いづらいという意味では決してなく…

設計士さんの打ち合わせは構造計算とかルールみたいな専門知識がベースにあって、設計士さんが事前によくよく考えてくれた事項を一緒に確かめていくような流れでした。

その範囲内でアドバイスを受けながら、例えば窓のサイズをどうするかとか、高さを揃えるかとか決めていきました。

インテリアコーディネートは好みを模索していくことになるので、ひたすら案の出し合いが続きます。

マイホームの打ち合わせでワクワクするところでもありますね!

ちなみにgaosanchi のインテリアコーディネートの回数は驚きの…たった○○回でした(笑)。

各ハウスメーカーで詳細打合せの回数は大きく異なりますが、回数や時間に関係なく

事前に「どんな家にしたいか」をまとめておくのはとても大事!!!

そうしなければ、どれだけ打ち合わせを重ねても軸がブレてしまいます。そうなっては時間の無駄。

「設計士さんが提案してくれるからいいか~」ではなく。

自分のおうちなので(笑)、情報収集もしておきましょうね。